国共内戦の結果、中国本土から大勢の難民が、香港に押し寄せた。中国本土からの資本と労働力の流入で、香港の製造業が発展。その一方で、ただでさえ複雑な香港社会に、中華人民共和国(中国本土)と中華民国(台湾)の対立が持ち込まれた。香港社会は分裂し、流血の事態に発展した。

東西冷戦と香港経済の変化

鴨緑江を渡る中国人民志願軍

鴨緑江を渡る中国人民志願軍

安価な労働力が香港の繊維産業を支えた

安価な労働力が香港の繊維産業を支えた

1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発すると、同年10月19日に彭徳懐を司令官とする“中国人民志願軍”が国境の鴨緑江を越え、戦列に加わった。これを受け、米国主導の国際連合は中国に対する経済制裁を実施。英領香港も西側陣営の一員として制裁に加わることいなり、中国との中継貿易港としての地位を失った。

1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発すると、同年10月19日に彭徳懐を司令官とする“中国人民志願軍”が国境の鴨緑江を越え、戦列に加わった。これを受け、米国主導の国際連合は中国に対する経済制裁を実施。英領香港も西側陣営の一員として制裁に加わることいなり、中国との中継貿易港としての地位を失った。

香港から中国本土への輸出は制限された。1952年は中国本土への輸出額が前年比67.6%減の5億2,003万香港ドルに落ち込んだ。朝鮮戦争が終結すると、欧州と日本は中国本土への“禁輸措置”を緩めたが、米国は1972年まで継続した。

こうした厳しい環境の下で、香港経済の新たな担い手が育った。それは上海などから香港に逃れた資産家や労働者だった。香港になだれ込んだ難民は、安価な労働力を提供。これが上海などから移転した資本や設備・技術と結合し、労働集約型産業の代表格である繊維・服飾品の製造業が、香港に開花した。

国共内戦で上海などから香港に流入した資金は、一説には5億米ドルに達したと言われる。一方、香港への人口流入は長期にわたった。1947年末は180万人だった香港の人口は、1950年末に200万人を突破し、1959年末には300万人に達した。人口流入は香港経済を支え、繊維・服飾品の製造業などでは、女性が主な働き手となった。

銀行も従来からの貿易関連業務から、製造業や不動産業への融資にシフト。香港上海匯豊銀行(HSBC)は1948年に初めて香港の織物製造業に融資を実行。1950年には約100年の慣例を破り、上海から来た中国人に事業資金を貸し付けた。

香港の各地にさまざまな規模の工場が立ち並び、“メイド・イン・ホンコン”の製品が海外マーケットに進出。こうして香港は中継貿易の減少を相殺した。

保護主義の台頭と香港の工業

香港の繊維・服飾品製造業が発達するなか、本国の英国で保護主義が台頭した。かつて綿工業で栄えたランカシャーでは、1950年代の後半から東洋からの綿製品の流入に、反対する声があがっていた。

こうした動きを香港の繊維・服飾品メーカーは警戒していたものの、本国に逆らうことができず、1959年に“ランカシャー協定”を締結。英国は香港製の綿製品に対する輸入割当制度を実施することになった。これに米国、カナダ、西欧諸国も英国に追随し、輸入割当制度を導入。その当時の米国は、自由貿易の旗印を掲げていたが、その一方で保護主義に走っていた。

これを受け、香港の繊維・服飾品製造業は大きな打撃を受け、輸出が大きく落ち込んだ。業界を支えていた香港の女性たちは、良くても減給、悪ければ失業という状況に陥り、米国の“二枚舌”に抗議の声をあげた。

こうして香港の繊維・服飾品製造業は、長期にわたり先進国の保護主義と戦うことになった。その一方で香港のメーカー各社は、不動産業、電子製造業、玩具製造業、金融業、サービス業などに業態を変化。さらに南米、アフリカ、東南アジアのマーケットを開拓した。その後の香港経済は、産業の多様化が進んだ。

こうして香港の繊維・服飾品製造業は、長期にわたり先進国の保護主義と戦うことになった。その一方で香港のメーカー各社は、不動産業、電子製造業、玩具製造業、金融業、サービス業などに業態を変化。さらに南米、アフリカ、東南アジアのマーケットを開拓した。その後の香港経済は、産業の多様化が進んだ。

複雑な香港社会

香港経済の構造変化が進むなか、香港社会も大きな変動に見舞われた。戦後の流入人口の増加で、香港社会を構成する人々のルーツが、一段と多様化。そこに社会主義と資本主義のイデオロギー対立、中華人民共和国と中華民国の対立が持ち込まれた。

まずは香港社会を構成する人々を見てみよう。1962年末の香港の総人口は、推定320万9,500人。この年に実施された調査によると、欧州系などを含めた“香港生まれの香港市民”は総人口の47.7%。つまり、香港人の半分以上は、域外からの流入者だった。

まずは香港社会を構成する人々を見てみよう。1962年末の香港の総人口は、推定320万9,500人。この年に実施された調査によると、欧州系などを含めた“香港生まれの香港市民”は総人口の47.7%。つまり、香港人の半分以上は、域外からの流入者だった。

域外からの流入者のうち、最も多いのが広東省出身者で、総人口の45.6%に上った。ただし、広東省出身者と言っても、ルーツは多様。広東系で最も多かったのが、広州出身の“広府人”やマカオ人で、総人口の27.1%を占めた。

続いて多い広東系は、現在の広東省江門市から来た“四邑人”で、総人口の10%占めた。彼らの祖先は、南宋時代まで江西省に近い広東省北部に住んでいたが、モンゴル軍の侵攻から逃れ、現在の広東省江門市にあった新会、台山、開平、恩平の四地域に移り住んだ。

続いて多い広東系は、現在の広東省江門市から来た“四邑人”で、総人口の10%占めた。彼らの祖先は、南宋時代まで江西省に近い広東省北部に住んでいたが、モンゴル軍の侵攻から逃れ、現在の広東省江門市にあった新会、台山、開平、恩平の四地域に移り住んだ。

彼らが話す四邑語は、広東語(粤語)の一方言とされるが、古代中国語や江西語(贛語)、福建語(閩語)の特徴が残る。このため、広州の広府人とは違うという意識が強い。四邑人は昔から華僑として海外に移民する傾向が強く、香港でもコミュニティーを築いていた。

四邑人に次いで多い広東系は、広東省潮州から来た潮州人。彼らの出身地も華僑となる人が多い。潮州は広東省に位置するが、彼らが話す潮州語は、広東語ではなく、福建語の一派。彼らは商人としても名高く、香港でも活躍していた。

上記以外の広東省から来た人は、総人口の3.9%。このなかには広東省梅県など幅広い地域に分布する客家人も含まれる。客家人は古代から数度にわたり黄河流域から、江西省、広東省、福建省の境界付近に移り住んだ人々で、古代中国語の特色を多く残した独自の客家語を話す。

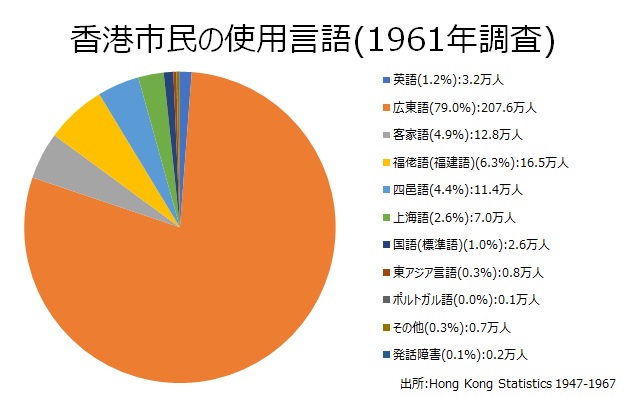

広東省以外から香港に来た中国人は、総人口の4.9%ほど。1961年に実施された5歳以上の香港市民263万人に対する言語調査によると、福建省や台湾で話される福佬語(福建語の一種)の話者は6.3%。英領香港と上海英国租界のつながりを背景に、上海語の話者も2.6%いた。中国北部の官話方言をベースとした国語(標準語)の話者は、1.0%に過ぎなかった。

上記のように、香港生まれの香港市民と域外から流入した中国系の香港市民は、合わせて総人口の98.2%。言語調査でも中国語の諸方言を話す人々が、98.1%を占めていた。

それ以外の人々を見ると、英国など東アジア以外の英連邦国から来た人は、総人口の0.6%であり、英語の話者は1.2%。つまり、英領香港は極少数の英国人が、大多数の中国人を支配することによって成り立っていた。

それ以外の人々を見ると、英国など東アジア以外の英連邦国から来た人は、総人口の0.6%であり、英語の話者は1.2%。つまり、英領香港は極少数の英国人が、大多数の中国人を支配することによって成り立っていた。

なお、このほかの香港市民としては、英領インドから主に警察官として連れて来られたインド人、隣のマカオからやって来たポルトガル系の人々などが挙げられる。

このように香港社会は、さまざまな出自の人々によって構成されるうえ、支配者層は極少数。つまり、香港社会は分断の火種が、いつも燻っている状態だ。代表的なのが、1925年の大規模ストライキのような、支配層の英国人と被支配層の中国人の対立関係。このほか、ルーツの違いによる中国人同士の対立もある。

さらに、中国共産党(共産党)と中国国民党(国民党)の対立も、香港社会の中国人に影響を及ぼし、新たな争いのタネとなった。共産党寄りの左派市民と国民党寄りの右派市民は、徐々に対立を深めた。

国民党と三合会

14Kを創始した葛肇煌

14Kを創始した葛肇煌

新義安を創始した向前

新義安を創始した向前

青幇の首領だった杜月笙(右)

青幇の首領だった杜月笙(右)

妻の孟小冬(左)

国民党関係の難民には、犯罪活動に手を染める三合会組織の構成員もいた。“三合会”とは、いわゆるヤクザ組織を指す言葉。華南地域では清王朝の時代から、洪門三合会と呼ばれる秘密結社が暗躍しており、これに由来する。

戦時中の日本軍で陸軍中将だった矢崎勘十は、広東省で三合会組織の活動が盛んなことを知ると、これと同様の組織を創設し、情報工作に当たらせた。1945年に日本が無条件降伏すると、国民党の軍人である葛肇煌が、矢崎の組織を接収した。

国共内戦で国民党が敗れると、葛肇煌は組織を率いて香港に逃げ、ここで反共活動を継続することにした。これが“14K”と呼ばれる最大最強の三合会組織として発展した。

“14K”という名称については諸説あるが、“K”は“国民党”のイニシャルであるというのが一般的な見方だ。“14K”は持ち前の武力に加え、台湾の中華民国から資金援助も受け、香港の暗黒街で急速に勢力を拡大した。

“14K”のライバルである新義安という三合会組織も、国民党に由来する。新義安の首領は、中華民国の国家安全局に勤めていた向前・少将。1953年に向前が香港政庁によって域外追放されると、息子の向華炎が新たな首領となり、組織を拡大させた。新義安は香港芸能界で隠然たる勢力を持つことでも知られる。

秘密結社「青幇」の首領だった杜月笙も、1949年に香港にわたった。国民党との関係が深い杜月笙は、1946年9月16日に上海証券取引所を開設したことでも知られる。上海暗黒街の三大ボスとして知られ、アヘン販売などで財を成した杜月笙だが、自身も中毒者であり、1951年8月16日に香港で死亡した。

こうした国民党由来の三合会組織も、香港社会の不安定要因となった。“14K”や新義安の構成員は、組織の成り立ちを背景に右派だった。

右派難民と左派学生の衝突

摩星嶺に難民が建てた木造バラック

国共内戦に敗れた国民党は、1949年12月に台湾に撤退。逃げ遅れた国民党の関係者は、膨大な数の難民として香港に流入していた。彼らは香港の各所にバラックや木造家屋を建て、今後の身の振り方を模索していた。

摩星嶺に難民が建てた木造バラック

国共内戦に敗れた国民党は、1949年12月に台湾に撤退。逃げ遅れた国民党の関係者は、膨大な数の難民として香港に流入していた。彼らは香港の各所にバラックや木造家屋を建て、今後の身の振り方を模索していた。

香港島西部のマウント・デービス(摩星嶺)は荒涼とした土地だったが、香港政庁の政策に基づき、ここに難民キャンプが設けられた。ここでは国民党関係の難民3,000人あまりが仮住まいしており、その出自を背景に右派だった。彼らは台湾に渡ることを拒否したり、台湾移住が許可されなかったりした老兵たちだった。

1950年6月18日の端午節、中国共産党の影響を受けた左派の学生260人ほどが、マウント・デービスの右派難民を挑発する事件が起きた。

左派の学生たちは五星紅旗(中華人共和国の国旗)を振りかざし、銅鑼を鳴らしながら、マウント・デービスにやって来た。中国本土で流行していた“秧歌舞”(ヤンコ踊り)を踊りながら、「とっとと帰って、人民に奉仕しろ!」「香港に逃げても、共産党が来たら、お前たちに行き場はないぞ!」などと、右派難民をあざ笑った。

中華民国の国旗を掲げた香港調景嶺中学校

これに怒った右派難民と学生が衝突。大乱闘に発展し、20人あまりが負傷。うち6人が重傷という惨事となった。この事件は“秧歌舞事件”として語り継がれている。

中華民国の国旗を掲げた香港調景嶺中学校

これに怒った右派難民と学生が衝突。大乱闘に発展し、20人あまりが負傷。うち6人が重傷という惨事となった。この事件は“秧歌舞事件”として語り継がれている。

さらなる暴力事件の発生を恐れた香港政庁は、事件から数日後の6月25~26日に、右派難民6,000人あまりを新界(ニューテリトリー)のデビルズ・ピーク(魔鬼山)付近に移送した。この場所は調景嶺と呼ばれ、香港各地から右派難民が集まる拠点として規模を拡大。1950年末に調景嶺の人口は1万人を超えた。

国民党関係の右派難民は、毎年10月10日に青天白日滿地紅旗(中華民国の国旗)を掲揚していた。10月10日は“双十節”と呼ばれる中華民国の建国記念日であり、1911年10月10日の武昌起義に始まった辛亥革命にちなんで制定された。

このように香港社会では、早くも1950年に左派グループと右派グループの激しい対立が持ち込まれていた。

“三一事件”

山の斜面にできたバラック(寮屋)の難民集落

山の斜面にできたバラック(寮屋)の難民集落

尖沙咀に集まった群衆(1952年3月1日)

尖沙咀に集まった群衆(1952年3月1日)

放火された自動車(1952年3月1日)

中国本土からの難民は、前述のように安価な労働力として、香港の製造業を支えた。その一方で彼らが建てたバラックや木造家屋は、大火災という惨事を引き起こした。

放火された自動車(1952年3月1日)

中国本土からの難民は、前述のように安価な労働力として、香港の製造業を支えた。その一方で彼らが建てたバラックや木造家屋は、大火災という惨事を引き起こした。

難民が多く住んでいた九龍城の北にある東頭村で、1951年11月21日に大規模火災が発生。1万数千人が住居を失った。だが、香港政庁による被災民の救済は進まず、難民たちの不満が高まった。

この大火災を受け、北京の中国政府は1952年3月1日に広東省広州の慰問団を香港に派遣すると決定。だが、第二十二代香港総督のアレクサンダー・ウィリアム・ジョージ・ヘルダー・グランサムは、この申し出を拒否した。

グランサム総督が慰問団の来訪を拒否した背景には、中国政府に対する警戒心があった。香港にやって来た慰問団が、反帝国主義・反植民地主義を鼓吹することを何よりも恐れていた。こうしたグランサム総督の方針を香港の左派系新聞は大いに批判した。

慰問団が到着する予定の1952年3月1日、九龍半島南端の尖沙咀の駅に、4,000人を超す左派市民が集まった。群衆の一部は熱狂しており、中国本土との境界である羅湖まで迎えに行こうとする者もいた。

香港政庁の方針によって慰問団が香港に入れないことを知った群衆は、午後になって解散したが、そこで偶発的なオートバイ事故が起きた。一説には、このオートバイは警察車両だったともいわれる。詳細は不明だが、群衆がオートバイの運転手を袋叩きにし、これを救おうとした警察官も暴行を受けた。

群衆は暴徒と化し、警察車両への破壊行為や放火を繰り返した。これを鎮圧するため、警察官が増員され、精鋭のグルカ兵も加わった。警察は催涙弾を発射し、暴徒を抑えようとしたが、衝突はエスカレート。暴徒は旺角の警察署に迫り、投石したり、英国国旗を燃やしたりした。

暴徒鎮圧に向かう警察隊(1952年3月1日)

警察はさらに準軍事部隊のエマージェンシー・ユニット(衝鋒隊)を動員し、催涙弾と実弾で暴徒に反撃。騒乱は2時間あまりで鎮圧されたが、警察官の銃撃で1人が死亡、十数人が負傷。100人以上が逮捕された。この騒乱事件は“粤穂慰問団事件”あるいは“三一事件”と呼ばれる。

暴徒鎮圧に向かう警察隊(1952年3月1日)

警察はさらに準軍事部隊のエマージェンシー・ユニット(衝鋒隊)を動員し、催涙弾と実弾で暴徒に反撃。騒乱は2時間あまりで鎮圧されたが、警察官の銃撃で1人が死亡、十数人が負傷。100人以上が逮捕された。この騒乱事件は“粤穂慰問団事件”あるいは“三一事件”と呼ばれる。

中国共産党の機関紙「人民日報」は、この“三一事件”を厳しく批判。香港の同胞に対する香港政庁の虐殺行為と主張し、香港の左派系新聞である「文匯報」「大公報」「新晩報」の三紙は、「人民日報」の記事を転載した。

これを受けて香港政庁は、左派系新聞が香港市民を扇動していると批判。「大公報」を停刊処分とし、扇動罪で提訴した。この措置に怒った中国政府は、英国政府に抗議。「大公報」の停刊は12日間で解かれた。

“三一事件”と香港政庁の対応を受け、周恩来首相は香港向けの宣伝活動を強化。香港ビジネス関連の中国語新聞「香港商報」の創刊を認めた。こうして香港を舞台とした中国政府と香港政庁の対立、それに左派市民と右派市民の対立は、さらに深まった。

“三一事件”はそもそもバラックの大規模火災がきっかけだった。こうした難民の居住環境はその後も改善されず、1953年12月24日のクリスマス・イブには、九龍の石硤尾で大規模火災が発生。5万人あまりが住居を失った。

中国本土の情勢と難民の再流入

反体制狩りの反右派闘争

反体制狩りの反右派闘争

“百花斉放・百家争鳴”は悲劇に終わった

グランサム総督は難民と社会主義の流入を抑えるため、1950年5月から中国本土との検問所を閉鎖していた。ただ、それでも難民の流入を完全に抑えることはできなかった。

1956年1月に毛沢東は「百花斉放・百家争鳴」をスローガンとする政治運動を展開。中国共産党に対する批判も含め、言論統制を緩めた。これを受けてグランサム総督は、同年2月に中国本土との境界線にある検問所を再開。すると、予想以上の難民が押し寄せたため、同年9月に再び閉鎖した。

検問所が開いた7カ月のうちに、約6万人が流入。香港社会の左派と右派とのバランスが、再び揺らいだ。

双十節の騒乱

石硤尾の大火災

石硤尾の大火災

双十節を祝う被災民集合住宅

双十節を祝う被災民集合住宅

中華民国の国旗があふれる

九龍の李鄭屋には石硤尾の大火災で被災した人々が移り住んでいた。1956年10月10日に、この場所で事件が起きた。

右派の被災民らが“双十節”を祝うため、中華民国の国旗を集合住宅の壁に張っていたが、これを住宅管理当局の職員が剥がした。午前9時のことだった。被災民集合住宅の壁に旗などに装飾物を張ることが、7日前に出された衛生当局の決定で禁止されたからだ。

これに怒った住民ら数百人が、集合住宅の管理事務所を包囲した。群衆を恐れた管理職員は、旗を貼り直して怒りを鎮めた。これで群衆は解散したものの、すぐに旗が剥がされたことが分かり、再び終結。午後1時までに、その数は2,000人に達した。

典型的な被災民集合住宅

典型的な被災民集合住宅

出動した白いヘルメットの衝鋒隊

群衆は警察に対し、三つの要求を提示。一つ目の要求は、祝いの爆竹10万発を香港政庁が住民に贈答すること。二つ目の要求は、孫文と蒋介石の肖像に加え、中華民国の国旗をビルの外壁に掲げること。三つ目の要求は、管理当局の職員が新聞に謝罪広告を載せ、孫文と蒋介石の肖像に土下座すること。だが、これらの要求は聞き入れられず、群衆は警察と対峙した。

出動した白いヘルメットの衝鋒隊

群衆は警察に対し、三つの要求を提示。一つ目の要求は、祝いの爆竹10万発を香港政庁が住民に贈答すること。二つ目の要求は、孫文と蒋介石の肖像に加え、中華民国の国旗をビルの外壁に掲げること。三つ目の要求は、管理当局の職員が新聞に謝罪広告を載せ、孫文と蒋介石の肖像に土下座すること。だが、これらの要求は聞き入れられず、群衆は警察と対峙した。

午後2時になって、60人の警察隊が現場に到着し、警戒に当たった。旗を剥がした管理職員2人が事務所を離れようとしたところ、群衆の袋叩きに遭った。警察隊が職員を助けようとしたが、これが衝突に発展。群衆は雑貨店にあったジュース瓶を投げつけ、警察隊は催涙弾4発を発射した。

午後2時半に360人の警察隊が現場に到着。すると、管理事務所から煙が上がった。煙を見た警察隊が対応に当たったところ、上の階の住民から投石されたため、再び催涙弾3発を発射。管理事務所は家具などが持ち去られ、書類などに放火されていたという。

午後3時半までに警察隊は現場をほぼ鎮圧。警備の部隊を残して、現場を離れた。

大暴動に発展

炎上する自動車

炎上する自動車

暴徒に襲われた外国人女性

こうして“双十節”に李鄭屋で起きた騒乱は収束したものの、右派市民の不満は収まらなかった。10月11日の午前10時に右派市民が再び終結。キャッスル・ピーク・ロード(青山道)沿いにあった複数の工場で略奪を働きながら、放火を繰り返した。

暴徒に襲われた外国人女性

こうして“双十節”に李鄭屋で起きた騒乱は収束したものの、右派市民の不満は収まらなかった。10月11日の午前10時に右派市民が再び終結。キャッスル・ピーク・ロード(青山道)沿いにあった複数の工場で略奪を働きながら、放火を繰り返した。

旺角や油麻地などの繁華街でも、破壊行為が頻発した。右派の労働者や“14K”の構成員が、道路を封鎖。「中華民国の国旗を掲げなければ、道路を通行させない」と人々に迫り、通常は0.5香港ドルほどの旗を5~20香港ドルで売りつけた。

事態の悪化を受け、警察トップのアーサー・クロフォード・マクスウェル氏は、いかなる方法も惜しまず、暴動を早期に鎮圧するよう指示。必要であれば、暴徒に発砲することを許可した。

だが、事態は一向に好転しなかった。郵便局が襲撃され、多くの車両が放火された。外国人も襲撃対象となり、自動車を運転している西洋人は引きずり出され、群衆に殴打された。

タクシーで外出していたスイス領事館のフリッツ・エルンスト副領事と夫人は、午後1時ごろにキャッスル・ピーク・ロード付近で暴徒に襲われた。この事件で暴徒2人と副領事夫人が死亡。エルンスト副領事も重傷を負った。

香港初の戒厳令

警察に射殺された暴徒

警察に射殺された暴徒

死体に中華民国の国旗

午後12時半にグランサム総督は会議を開き。英軍の出動を要請。警察隊との連携で、午後2時ごろから事態は沈静化に向かった。

だが、午後6時半ごろから暴徒たちが再集結。中華民国の国旗を掲げ、警察隊と衝突し、投石を繰り返した。これを受けて香港政庁は、11日午後7時半から12日午前10時まで九龍地区に戒厳令を敷くと決定。香港で戒厳令が敷かれるのは、これが初めてだった。

戒厳令を受け、公共交通機関は全面運休。英陸軍が各地の警察署に派遣された。英空軍も出動し、上空からの情報収集に当たった。

街中の装甲車

街中の装甲車

多数の逮捕者を連行する英軍

しかし、戒厳令を発動した後も騒ぎは収束せず、暴徒が複数の繊維工場を襲撃。工場に中華民国の国旗を掲げ、左派の労働者を追放し、右派の労働組合を認めるよう要求。さらに左派とみられる人々を襲撃した。街中には装甲車も出動。各地の工場が襲撃され、放火も相次いだ。

多数の逮捕者を連行する英軍

しかし、戒厳令を発動した後も騒ぎは収束せず、暴徒が複数の繊維工場を襲撃。工場に中華民国の国旗を掲げ、左派の労働者を追放し、右派の労働組合を認めるよう要求。さらに左派とみられる人々を襲撃した。街中には装甲車も出動。各地の工場が襲撃され、放火も相次いだ。

その後、戒厳令は14日午前10時まで延長された。最終的に死者は59人に上り、うち警察の銃撃や催涙弾が原因で死亡した者は44人だった。負傷者は443人。逮捕者6,000人を超え、うち1,455人が戒厳令違反で起訴され、1,241人に有罪判決が下された。破壊された不動産の損失は、総額477万香港ドルだった。

この事件は“双十暴動”と呼ばれ、香港史上最悪の暴動として語り継がれている。これを機に、香港社会では右派市民の勢力は抑えられ、左派市民が勢力を拡大。左派勢力の伸長は、11年後に起きた新たな暴動の苗床となったのだが、この時は誰もそのような未来を予想していなかった。

中国と英国の対立

双十暴動の惨事を伝える新聞

この“双十暴動”を受け、左派系新聞の「大公報」は、中国国民党の特殊工作員が、暴徒を扇動したと報道。中国の周恩来首相は16日に英国政府の代表者と会見し、香港政庁の事態収拾能力が低いため、貴重な人命や財産が失われたと非難した。

双十暴動の惨事を伝える新聞

この“双十暴動”を受け、左派系新聞の「大公報」は、中国国民党の特殊工作員が、暴徒を扇動したと報道。中国の周恩来首相は16日に英国政府の代表者と会見し、香港政庁の事態収拾能力が低いため、貴重な人命や財産が失われたと非難した。

グランサム総督は16日に記者会見を開き、暴動は三合会組織の扇動が原因という見解を示すと同時に、中国側の批判について内政干渉であると反論した。

グランサム総督は1956年12月に植民地省に提出した報告書で、暴動の陰謀性を否定。国民党支持の三合会組織が群衆を扇動し、香港社会の秩序を乱したと説明した。暴力事件の多くは、国民党の支持者が三合会組織と結託して発生。左派の労働組合に対する報復行為であり、鮮明な政治的意図はなかったと結論づけている。

“双十暴動”と株式市場

“双十暴動”が起きた1956年は、香港株式市場の売買代金が前年比36.7%減の2億1,100万2,275香港ドルに落ち込んだ。商いの低迷は、前年の8月にHSBCが株式担保ローンの金利を引き上げたことがきっかけだが、当然のことながら“双十暴動”も影響した。1957年も売買代金は落ち込み、前年比30.0%減の1億4,762万1,871香港ドルとなった。

双十暴動の惨事を伝える新聞

暴動や騒乱による株式市場の低迷が、その後も香港では何度か発生した。頻繁ではないものの、相場の思わぬ撹乱要因となる。最近では2019年の「逃亡犯条例」改正に端を発した一連の抗議活動で、ハンセン指数が軟調に推移したことなどが挙げられる。次回は1967年に起きた暴動を紹介する。

双十暴動の惨事を伝える新聞

暴動や騒乱による株式市場の低迷が、その後も香港では何度か発生した。頻繁ではないものの、相場の思わぬ撹乱要因となる。最近では2019年の「逃亡犯条例」改正に端を発した一連の抗議活動で、ハンセン指数が軟調に推移したことなどが挙げられる。次回は1967年に起きた暴動を紹介する。

千原 靖弘

千原 靖弘