19世紀の前半に混乱に陥ったブラガンサ朝ポルトガル王国だが、1834年の内戦終結で立憲君主制に移行すると、国内はようやく落ち着きを取り戻した。こうしたなか1842年に英領香港が誕生すると、その近隣に居留地マカオを有するポルトガル王国は、大きな刺激を受けた。ポルトガル王国は居留地マカオの植民地化を推進。約2世紀にわたる衰退期を経て、マカオの領域は拡大し、特異な都市へ変貌した。

国際関係のバタフライ効果

「史記」太史公自序第七十の一部

「史記」太史公自序第七十の一部

3~4行目に「差以毫釐、謬以千里」

「差以毫釐、謬以千里」という言葉が、有名な司馬遷の歴史書「史記」の太史公自序に記されている。「少しの違いが、ついには大きな違いをもたらす」という意味だ。

書き下し文は「差ふこと毫釐をもってすならば、謬るに千里をもってせん」という。「差ふ」は“たがふ”、「毫釐」は“ごうり”、「謬る」は“あやまる”と読む。

儒学の経典「礼記」(らいき)経解篇に、「差若毫釐、謬以千里」(差ふこと、もし毫釐ならば、謬るに千里をもってせん)という記述があり、これを司馬遷が引用した。

司馬遷の想像図

司馬遷の想像図

「三才図会」(1607年)に収録

司馬遷は前漢時代の紀元前2~1世紀に活躍した歴史家だ。“ほんの些細な出来事が、やがては予測不可能な大事件を引き起こす”ことについて、中国人は二千年以上も前から、これを教訓としていた。

この知識は日本にも伝わり、曹洞宗の開祖である道元の「普勧坐禅儀」(ふかんざぜんぎ)にも、「毫釐有差、天地懸隔」(毫釐も差あれば、天地はるかに隔たり)という記載がある。この「礼記」を出典とする知識は、やがて日本で「毫釐千里」(ごうりせんり)という四字熟語となった。

「毫釐千里」は“バタフライ効果”という言葉に代表されるカオス理論の“初期値鋭敏性”や“長期予測不能性”に通じる。バタフライ効果は気象学者のエドワード・ノートン・ローレンツが1972年に行った講演のタイトル「ブラジルの1匹の蝶の羽ばたきは、テキサスに竜巻を引き起こすか?」に由来する。

暗殺の数分前に撮影されたオーストリア大公夫妻

国際関係にもバタフライ効果は存在する。20世紀初頭の全世界を巻き込んだ第一次世界大戦が、オーストリア大公夫妻を暗殺した小さな弾丸から始まったのは有名な話だ。オーストリア大公夫妻が暗殺された“サラエボ事件”自体も、さまざまな偶然が重なった結果と言われる。

暗殺の数分前に撮影されたオーストリア大公夫妻

国際関係にもバタフライ効果は存在する。20世紀初頭の全世界を巻き込んだ第一次世界大戦が、オーストリア大公夫妻を暗殺した小さな弾丸から始まったのは有名な話だ。オーストリア大公夫妻が暗殺された“サラエボ事件”自体も、さまざまな偶然が重なった結果と言われる。

1840年に勃発した“アヘン戦争”と1842年に締結された「南京条約」を契機に、欧米列強は清王朝を侵略し、中国を“半封建・半植民地”の状態に追い込んだ。それゆえ、アヘン戦争は“ウェスタン・インパクト”(西洋の衝撃)と呼ばれ、中国近代史の起点となった。このアヘン戦争という大事件も、バタフライ効果のように、ほんの些細なことから始まった。

麻薬の密輸をめぐる争い

アヘンを吸引する清朝末期の中国人

アヘン戦争の主因は、英国が麻薬のアヘンを清王朝に輸出したことにある。イギリス東インド会社(EIC)が支配する英領インドで栽培されたアヘンは、18世紀末ごろから中国にもたらされ、多くの中毒者を生み出した。

アヘンを吸引する清朝末期の中国人

アヘン戦争の主因は、英国が麻薬のアヘンを清王朝に輸出したことにある。イギリス東インド会社(EIC)が支配する英領インドで栽培されたアヘンは、18世紀末ごろから中国にもたらされ、多くの中毒者を生み出した。

押収したアヘンを処分する欽差大臣の林則徐

清王朝はアヘン禁止令を何度も発布したが、効果はなかった。1838年に欽差大臣に就任した林則徐は、アヘン貿易の取り締まりを厳格化。アヘンを中国に持ち込まないという誓約書を提出するよう欧米各国に要求した。

押収したアヘンを処分する欽差大臣の林則徐

清王朝はアヘン禁止令を何度も発布したが、効果はなかった。1838年に欽差大臣に就任した林則徐は、アヘン貿易の取り締まりを厳格化。アヘンを中国に持ち込まないという誓約書を提出するよう欧米各国に要求した。

チャールズ・エリオット

しかし、英国の商務総監だったチャールズ・エリオットや英国企業は、この要求を無視。そこで林則徐は広州の英国商館から大量のアヘンを没収し、これを処分した。これにエリオット商務総監が激しく反発。彼は広州の英国人を率い、1839年5月にマカオに退去した。

チャールズ・エリオット

しかし、英国の商務総監だったチャールズ・エリオットや英国企業は、この要求を無視。そこで林則徐は広州の英国商館から大量のアヘンを没収し、これを処分した。これにエリオット商務総監が激しく反発。彼は広州の英国人を率い、1839年5月にマカオに退去した。

その結果、英国企業は広州と直接貿易ができず、米国企業に手数料を支払い、貿易を委託することになった。こうした状況に陥ったことで、アヘンを取り扱っていない英国企業は、エリオット商務総監への不満を募らせた。だが、彼は誓約書の提出を拒否し続けた。

ヘンリー・ジョン・テンプル

ヘンリー・ジョン・テンプル

第三代パーマストン子爵

(1857年)

エリオット商務総監は1839年の下期に入ると、2隻の軍艦で清軍と衝突するようになる。こうしたなか、英国ではウィリアム・ラム内閣で外務大臣を務めるヘンリー・ジョン・テンプルの主導により、1839年10月1日に中国への派兵を閣議決定した。

テンプル外務大臣は“自由貿易帝国主義”の推進者であり、武力をちらつかせた“砲艦外交”で不平等条約を締結させ、低開発国に自由貿易を強要してきた。英国民の利益保護にも敏感であり、これが損なわれそうな場合は、強硬手段で応じた。林則徐と対立したエリオット商務総監を中国に派遣したのは、このテンプル外務大臣だった。

アヘンの密輸を守ることを目的とした中国への派兵について、英国議会では反対意見も多かった。1840年1月に内閣不信任案も提出されたが、21票差で否決された。最終的に中国への派兵は、4月の下院決議で賛成271票、反対262票で承認された。その差はわずか9票だった。

中国へのアヘン販売を支援するという戦争目的は、当時の価値観からも不道徳的だった。しかし、反対意見が多かったとしても、アヘン戦争は英国議会が承認した行為だ。もし、これが現在の世界で行われたならば、“国家的犯罪”と言わざるを得ないだろう。

茶-銀=麻薬

なぜ、英国はアヘンを清王朝に輸出したのか?その背景には、17世紀ごろから英国に喫茶の習慣が広まっていたことがある。17世紀後半には“アフタヌーン・ティー”が定着。茶葉の主な輸入先は、清王朝だった。

ティータイム中の女性労働者たち

ティータイム中の女性労働者たち

第一次世界大戦中の英国で撮影

喫茶は19世紀に労働者階級にも浸透した

英国では清王朝からの茶葉の輸入量が増加した。一方、英国から清王朝へ大量輸出が可能な商品はなかった。その結果、英国は清王朝に対し、大幅な輸入超過(貿易赤字)に陥った。

当時の国際貿易は、銀貨で決済していた。英国は英領インドの銀貨を清王朝に支払っていた。英国で茶葉の輸入が増加するのに従い、巨額の銀貨が英領インドから清王朝に流出するようになった。

こうした銀貨流出を打開するため、英国は清王朝への大量輸出が可能な商品を物色。そこで目を付けたのが、英領インドのアヘンだった。数式のように表現すれば、“茶-銀=麻薬”という結論だった。

アヘンとマカオ

文化財として保存されているマカオのアヘン倉庫

文化財として保存されているマカオのアヘン倉庫

1880年に建設、現在は診療所

マカオもアヘン貿易に深くかかわっていた。マカオ議会(レアル・セナド)が1699年に定めた商品別関税率には、アヘンという品目がある。関税率は10%。すでに17世紀末には、マカオでアヘンが取引されていたようだ。1720年の記録によると、マカオのポルトガル商人が、インド東南のコロマンデル海岸から、数箱のアヘンを輸入したという。

1784年の統計によると、マカオが輸入したアヘンは726箱で、その関税収入は5,227両(テール)。これは関税収入全体の23%だった。1801年の輸入量は3,118箱で、その関税収入は2万2,449両となり、全体の35%に拡大した。

アヘンの需要は旺盛だった。1820年にマカオが輸入したアヘンは2,429箱であり、1801年に比べて少ない。しかし、その関税収入は5万2,100両で、1801年の倍以上。関税収入に占めるアヘンの割合も、63%に達した。

アヘンの害悪

EICが経営する英領インドのアヘン工場

EICが経営する英領インドのアヘン工場

倉庫は中国に輸出されるアヘンで満ちている

1850年作成の平版画

アヘンの蔓延により、今度は清王朝から英国に銀貨が流出。貿易収支は逆転し、今度は清王朝が貿易赤字に陥った。

清王朝からの銀貨流出は、民衆にとって実質的な増税だった。清王朝は銀本位制であり、税金は銀貨で納める必要があったからだ。人々は納税のために、身近な銅銭などを銀貨に両替しなければならない。

中国国内の銀貨が少なくなると、その価格が高騰した。銀貨の価格が銅銭に対して値上がりしたことで、納税額が銅銭換算で増加。アヘン貿易による銀貨の高騰で、民衆は税負担の増大に苦しんだ。

アヘン貿易は中国に無数の中毒者を生み出したうえ、人々の税負担を極度に悪化させた。非人道的とも言える海外から中国へのアヘン輸出は、清王朝の滅亡後も続いた。中国へのアヘン輸出が終わったのは1917年ごろと言われるが、それは中国産アヘンとの価格競争に敗れたからだった。

アヘン貿易は中国に無数の中毒者を生み出したうえ、人々の税負担を極度に悪化させた。非人道的とも言える海外から中国へのアヘン輸出は、清王朝の滅亡後も続いた。中国へのアヘン輸出が終わったのは1917年ごろと言われるが、それは中国産アヘンとの価格競争に敗れたからだった。

ポルトガル人の居留地だったマカオは、中国産アヘンの製造拠点だった。マカオでアヘンが禁止されたのは、第二次世界大戦が終結した後の1946年5月になってから。アヘンは長期にわたり、中国を苦しめた。

アヘン戦争を起こした蝶の羽ばたき

チャールズ2世とカタリナを描いた版画

アヘン戦争が勃発するに至るまで、前述のような背景があり、元はと言えば、英国が茶葉の輸入増加で貿易赤字に陥ったからだ。では、なぜ英国人がそれほどまでに茶を愛飲するようになったのか?この連載の第七十回でも触れたが、きっかけはステュアート朝イングランド王国の第三代国王チャールズ2世とブラガンサ朝ポルトガル王国の王女カタリナの結婚にあった。

チャールズ2世とカタリナを描いた版画

アヘン戦争が勃発するに至るまで、前述のような背景があり、元はと言えば、英国が茶葉の輸入増加で貿易赤字に陥ったからだ。では、なぜ英国人がそれほどまでに茶を愛飲するようになったのか?この連載の第七十回でも触れたが、きっかけはステュアート朝イングランド王国の第三代国王チャールズ2世とブラガンサ朝ポルトガル王国の王女カタリナの結婚にあった。

1662年に結婚したカタリナは、イングランド王妃“キャサリン・オブ・ブラガンザ”として、イングランド王国で暮らした。イングランド王国の喫茶の習慣は、このカタリナによってもたらされたと言われる。

大航海時代を切り開いたポルトガル王国は、他の欧州諸国に先んじてアジアに進出。茶葉をポルトガル王国に持ち込んだ。欧州における喫茶は、ポルトガル王国に始まる。

ザ・ペニンシュラ香港のアフタヌーン・ティー

喫茶はポルトガル王国の宮廷で嗜まれるようになったが、カタリナの嫁ぎ先であるイングランド王国で茶葉は高級品であり、あまり知られていなかった。こうしたなか、イングランド王国で暮らすようになったカタリナは、来客に茶をふるまうようになり、これが評判となった。こうして喫茶の習慣が英国に広まったという。

ザ・ペニンシュラ香港のアフタヌーン・ティー

喫茶はポルトガル王国の宮廷で嗜まれるようになったが、カタリナの嫁ぎ先であるイングランド王国で茶葉は高級品であり、あまり知られていなかった。こうしたなか、イングランド王国で暮らすようになったカタリナは、来客に茶をふるまうようになり、これが評判となった。こうして喫茶の習慣が英国に広まったという。

こうしてみると、アヘン戦争の遠因はカタリナの結婚とも言えるだろう。“英国でふるまわれた一杯の茶が、やがて中国で戦争を引き起こした”というバタフライ効果だ。

もし、カタリナがチャールズ2世と結婚していなければ、東西文明の衝突であるアヘン戦争のような事態は、不可避な出来事だったとしても、もっと時期が遅かったかも知れない。

コングリーヴ・ロケットで中国船を破壊する英海軍の蒸気船

コングリーヴ・ロケットで中国船を破壊する英海軍の蒸気船

南インドのマイソール王国のロケット兵器を改良

英軍はナポレオン戦争や米英戦争に投入し、戦果をあげた

アヘン戦争で英国は、軍事技術や戦術で優位にあった

また、アヘン戦争で英国が清王朝に勝利した背景にも、ポルトガル王国がかかわっている。この連載の第七十回でも紹介したが、英国はポルトガル王国に毛織物を輸出し、その代金としてブラジル産の黄金を受け取っていた。英国に蓄積されたブラジル産の黄金は、やがて産業革命の資本となり、“七つの海”を支配するほどまでに国力を増強させた。

もし、ポルトガル王国がブラジルで黄金を発見しなければ、大英帝国は存在しなかったかも知れない。“ブラジルで見つかった一粒の黄金が、やがて英国の国力を世界一にした”とも言えるだろう。

香港効果

マカオは17世紀の中ごろに日本との南蛮貿易が終焉すると、ポルトガル王国の混乱や“オランダ海上帝国”のアジア進出を背景に、約2世紀にわたる衰退期を迎えた。これについては、この連載の第七十回で詳しく紹介している。

こうしたマカオの刺激となったのが、中国近代史の起点であるアヘン戦争だった。英国が清王朝に勝利し、1842年の「南京条約」で英領香港が誕生。清王朝と欧米諸国の貿易を広州に限定していた“広東システム”が崩壊し、上海を含む5つの港が開港した。

こうしたマカオの刺激となったのが、中国近代史の起点であるアヘン戦争だった。英国が清王朝に勝利し、1842年の「南京条約」で英領香港が誕生。清王朝と欧米諸国の貿易を広州に限定していた“広東システム”が崩壊し、上海を含む5つの港が開港した。

欧米諸国の企業にとって、英領香港が中国ビジネスの“前線基地”となり、狭いマカオの地位はさらに低下した。そこでポルトガル王国はマカオの戦略的ポジションを再検討。アヘン戦争で清王朝の弱体化ぶりも確認できたことから、居留地という地位にとどまっているマカオの植民地化を推進した。これを“香港効果”という。

マリア2世の肖像画

マリア2世の肖像画

(1852年)

ポルトガル王国はマリア2世の勅令を受け、1844年9月にマカオをポルトガル領インドから切り離すと発表。マカオ政庁がインドネシアのティモールとソロルを管轄する“海外領マカオ政庁”が発足した。その結果、マカオ政庁はティモールとソロルの行政に責任を負うことになった。

マリア2世は1845年11月、マカオを自由港(フリー・ポート)とする勅令を発布。どの国の船舶でもマカオに停泊できるうえ、関税を免除すると宣言した。これに基づき、ポルトガル王国の税関が撤廃されたことから、マカオ政庁は大きな財源を失った。その一方で、マカオの主権を有する清王朝の税関が機能しており、マカオの関税免除は“名ばかり”だった。

アマラル総督の横暴と悲劇

マカオの植民地化は、1846年4月に就任した第七十九代総督のジョアン・マリア・フェレイラ・ド・アマラルによって推進された。アマラル総督はポルトガル領アンゴラなどで活躍した海軍の上級将校。彼は苛烈な植民地統治者でもあった。

アマラル総督の肖像画

関税免除の政策で重要な財源を失ったマカオ政庁は、公務員の給与未払いが発生するなど、混乱に陥っていた。そこで、関税に代わる新たな財源を確保するため、マカオの中国人に対し、不動産税や人頭税などの課税を始めた。

アマラル総督の肖像画

関税免除の政策で重要な財源を失ったマカオ政庁は、公務員の給与未払いが発生するなど、混乱に陥っていた。そこで、関税に代わる新たな財源を確保するため、マカオの中国人に対し、不動産税や人頭税などの課税を始めた。

特にマカオに停泊する中国人のジャンク船に対する課税は、大きな反感を買った。1846年10月8日にマカオ政庁は税金未納のジャンク船を抑留。これを契機に、約40隻のジャンク船の乗員1,500人あまりによる暴動が発生した。

アマラル総督は軍隊を投入し、銃撃と砲撃で暴徒を鎮圧。約20隻のジャンク船が沈没し、乗員の多くが死亡した。この事件を受け、マカオの中国人はストライキを決行。ポルトガル人への食料供給を停止した。アマラル総督は中国人に対し、ストライキを止めなければ、すべての市場を砲撃すると警告。この脅しにマカオの中国人は屈し、業務を再開した。

このような強硬手段でアマラル総督は財源を確保したうえ、1849年1月には清王朝への地代の支払いも拒否した。さらに、マカオを完全な関税免除の自由港とするため、1849年3月に清王朝の税関職員を追放。アマラル総督は道路拡張のために、古くからの墓地を破壊したこともあり、中国人の反感は日に日に高まった。

アマラル総督暗殺事件を描いた新聞挿絵

アマラル総督暗殺事件を描いた新聞挿絵

1849年11月10日付「絵入りロンドン新聞」

祖先の墓地を破壊されたことに憤慨したマカオの中国人は、アマラル総督への報復を決意。1849年8月22日に郊外に出かけたアマラル総督を中国人の集団が殺害した。アマラル総督は頭部と右腕を切り落とされ、それらは襲撃犯によって持ち去られた。副官は傷つけられたが、なんとか窮地を脱した。

パッサレオンの戦い

アマラル総督が殺害されたことを受け、マカオ政庁は清王朝の陰謀であると主張。アマラル総督の首に懸賞金をかけていた人物が広州にいたことが、その根拠だった。マカオ政庁はアマラル総督の頭部と右腕の返還を清王朝に要求。ポルトガル王国と清王朝の関係が緊迫化した。欧米諸国はポルトガル王国を支持すると、相次いで表明した。

マカオ付近の清軍野営地を描いた1842年の版画

マカオ付近の清軍野営地を描いた1842年の版画

奥に見えるのが、関閘(ボーダーゲート)と城壁

こうした情勢を背景に、清軍2,000人あまりがマカオとの境界である関閘(ボーダーゲート)付近に集結。これに応じ、ポルトガル軍の正規兵100人あまりと志願兵20人あまりも大砲を携え、ボーダーゲート付近に集まった。清軍はボーダーゲートを戦術的に放棄。これを受けてポルトガル軍は、1849年8月25日の午前10時ごろに、ボーダーゲートを占領した。

ボーダーゲートから北1キロメートルほどの地点には、ポルトガル人が“パッサレオン砦”と呼んだ“拉塔石砲台”があった。ここに400人ほどの清軍が駐屯し、20門の大砲を配備していた。

ポルトガル軍の動きを確認した清軍は、8月25日の午前11時からボーダーゲートへの砲撃を開始。これにポルトガル軍が応戦した。この砲撃戦は午後まで続き、ボーダーゲートは破壊された。

劣勢だったポルトガル軍は、36人の少数精鋭と1門の追撃砲で、午後4時頃からパッサレオン砦の攻略戦を開始した。ポルトガル軍が放った砲弾は、偶然にも清兵が密集していた地点に着弾し、パッサレオン砦は混乱に陥った。さらにポルトガル軍に加わっていた黒人兵の姿に多くの清兵が驚き、パニック状態となった。

この混乱に乗じて、ポルトガル軍はパッサレオン砦の奪取に成功。大砲を自爆させ、パッサレオン砦を無力化し、この戦いはポルトガル軍の逆転勝利に終わった。

“パッサレオンの戦い”に挑むポルトガル軍を描いた水彩画

この軍事衝突は、中国語で“関閘事件”、ポルトガル語で“パッサレオンの戦い”と呼ばれ、清軍は十数人が死亡。ポルトガル軍は1人が負傷したが、死者はいなかった。ポルトガル軍はアマラル総督の仇討ちとして、清軍の兵士1人の腕と指揮官1人の首を切り落とし、これを竹竿で掲げ、マカオへ凱旋したという。

“パッサレオンの戦い”に挑むポルトガル軍を描いた水彩画

この軍事衝突は、中国語で“関閘事件”、ポルトガル語で“パッサレオンの戦い”と呼ばれ、清軍は十数人が死亡。ポルトガル軍は1人が負傷したが、死者はいなかった。ポルトガル軍はアマラル総督の仇討ちとして、清軍の兵士1人の腕と指揮官1人の首を切り落とし、これを竹竿で掲げ、マカオへ凱旋したという。

清王朝は9月にアマラル総督を殺害したグループを逮捕し、処刑した。アマラル総督の頭部と右腕も見つかり、その引き渡しをマカオに捕らえられた清兵との交換条件とした。この交渉は難航し、アマラル総督の頭部と右腕がマカオに引き渡されたのは、1850年1月になってのことだった。

1871年10月に再建された洋風建築の関閘

この軍事衝突は、清王朝第八代皇帝の道光帝に報告されたが、関閘や拉塔石砲台を占領されたことや欧米諸国の干渉は、まったく触れられなかった。事件が解決し、すべて平穏に戻ったと聞いた道光帝は、報告した責任者に慰労の言葉をかけたという。

1871年10月に再建された洋風建築の関閘

この軍事衝突は、清王朝第八代皇帝の道光帝に報告されたが、関閘や拉塔石砲台を占領されたことや欧米諸国の干渉は、まったく触れられなかった。事件が解決し、すべて平穏に戻ったと聞いた道光帝は、報告した責任者に慰労の言葉をかけたという。

マカオの領域拡張

マリア2世号の爆発を描いた絵画

マリア2世号の爆発を描いた絵画

香港海事博物館所蔵

パッサレオン事件で勢いづいたポルトガル王国は、中国での支配地拡大を計画した。ポルトガル領インドのゴアから、フリゲート艦“マリア2世号”をはじめとする艦隊が、1850年5月にマカオに到着。女王マリア2世の王配であるフェルナンド2世の誕生日である10月29日に、艦隊で祝賀の礼砲を鳴らしたが、すると大爆発が起きた。

この大爆発でマリア2号は沈没し、船長など191人が死亡。船上で式典を見物していた約40人の中国人も亡くなった。原因は船長を恨んでいた弾薬庫番人による妨害工作だった。このマリア2世号の大爆発により、ポルトガル王国による大規模な支配地拡大は頓挫した。

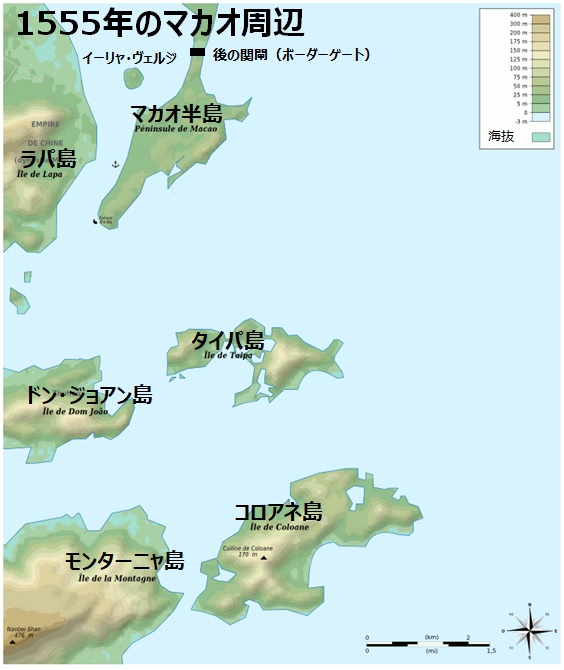

だが、ポルトガル王国は小規模ながらも、マカオ周辺の占領を始めた。1851年にマカオ半島の南に位置するタイパ島を制圧。1864年にはさらに南のコロアネ島も占領した。コロアネ島は海賊の根拠地であり、その制圧にポルトガル軍は手を焼いた。

タイパ島とコロアネ島は、1878年に創設された海島市(コンセーリュ・ダス・イーリャス)の管轄となった。マカオ半島は澳門市(コンセーリュ・ダス・マカオ)に所属。こうしてマカオは二市体制となり、2001年末まで続いた。

タイパ島とコロアネ島は、1878年に創設された海島市(コンセーリュ・ダス・イーリャス)の管轄となった。マカオ半島は澳門市(コンセーリュ・ダス・マカオ)に所属。こうしてマカオは二市体制となり、2001年末まで続いた。

タイパ島やコロアネ島の西部に位置するラパ島(湾仔島)、ドン・ジョアン島、モンターニャ島(横琴島)にも、ポルトガル人が住んでおり、マカオ政庁は占領していないものの、統治者として管轄権を行使した。1890年にはマカオ半島の西部にあるイーリャ・ヴェルジ(青洲)を占領した。

なお、ラパ島、ドン・ジョアン島、モンターニャ島は、ポルトガル人の保護という名目で、1938年にポルトガル軍によって公式に占領された。しかし、1941年に日本軍が3つの島の放棄をマカオ政庁に要求。最終的に日本軍の占領地となった。

第二次世界大戦の終結後、これら3つの島は中華民国に返還され、現在は広東省珠海市に編入されている。

第二次世界大戦の終結後、これら3つの島は中華民国に返還され、現在は広東省珠海市に編入されている。

タイパ島とコロアネ島は、戦後もマカオ領として存続。現在ではタイパ島とコロアネ島の間が埋め立てられ、コタイ地区という大規模カジノ地区となっている。イーリャ・ヴェルジの周辺も埋め立てられ、現在はマカオ半島の一部と化している。

ポルトガル領マカオの誕生

マカオは発足から約3世紀にわたり“ポルトガル人の居留地”という曖昧な存在だった。ポルトガル軍は1851年にタイパ島を占領するなど、武力による周辺支配を推進する一方で、マカオの地位について清王朝と正式な条約を締結することを希望していた。

こうしたなか、ポルトガル王国と清王朝は、1862年8月に天津で不平等条約の「中葡和好貿易条約」に調印。ただし、この条約が発効するには、2年後に天津で批准書を交換する必要があった。

しかし、清王朝は1864年になって、マカオにおける主権が侵害される条文があることに気づいた。そこで、条文の修正をポルトガル王国に要求したが、話し合いは決裂。最終的に「中葡和好貿易条約」は批准書が交換されず、無効に終わった。

1864年にポルトガル王国がコロアネ島を占領した背景には、この「中葡和好貿易条約」をめぐる清王朝との争いがあった。

1887年12月にポルトガル王国と清王朝は、不平等条約の「中葡和好通商条約」に調印。このなかで清王朝は、ポルトガル王国によるマカオの永久租借や統治権などを承認した。この条約は1888年4月28日に発効。こうしてポルトガル領マカオが“正式”に誕生した。

なお、この条約で認めたのは、永久租借や統治権であり、主権は含まれない。さらにポルトガル王国がマカオを第三国に譲渡する場合は、清王朝の同意が必要であると明記されていた。

マカオの主権はあくまでも清王朝にあったことから、厳密には「マカオはポルトガル領になったことがない」とも言える。マカオをめぐる曖昧さは、条約締結後も残り続けた。

趙力中が1999年に描いた「黒色的日子」(ブラック・デー)

趙力中が1999年に描いた「黒色的日子」(ブラック・デー)

「中葡和好通商条約」の締結を描いた油絵

そのうえ、「中葡和好通商条約」では、マカオと清王朝の境界線が定められていなかった。そうしたこともあり、ポルトガル軍がイーリャ・ヴェルジなどを占領するなど、条約発効後も境界線をめぐる争いも発生した。マカオの境界線が曖昧だったことから、その確定をめぐりポルトガル王国と清王朝が協議したものの、最終的に合意に至らなかった。

ギャンブル合法化

1842年の英領香港の誕生に刺激され、ポルトガル王国はマカオの植民地化を推進した。しかし、狭いマカオが貿易で英領香港と競うのには無理があった。そこで目をつけたのが、ギャンブル(賭博)だった。

現在使われる“番攤”(ファンタン)の道具

現在使われる“番攤”(ファンタン)の道具

人気の中国式ギャンブル

清王朝末期の広東などでは、“番攤”(ファンタン賭博)と呼ばれる賭博が盛んだった。これはテーブルに散らばった無数の小銭や豆などを使ったゲーム。お椀などを小銭や豆にかぶせ、その中に納まった数を4で割り、その余りを当てるというルールだ。基本的な賭け方は、1~3に“余りなし”を加えた4通り。ただし、一度に複数の数字に賭けるなど、色々な賭け方もある。

オンラインカジノの“番攤”(ファンタン)

お椀を小銭や豆をかぶせると、胴元が賭客に賭けを促す。賭客が賭けを終えると、胴元はお椀を開け、竹製などの長いヘラで、テーブルの小銭や豆を4つずつ選り分け、余りを抽出する。

オンラインカジノの“番攤”(ファンタン)

お椀を小銭や豆をかぶせると、胴元が賭客に賭けを促す。賭客が賭けを終えると、胴元はお椀を開け、竹製などの長いヘラで、テーブルの小銭や豆を4つずつ選り分け、余りを抽出する。

アマラル総督が健在だった1847年の官報に、1~6月のファンタン賭博からの税収として60両が記載されている。アマラル総督は中国人への課税を推進するなか、ギャンブルからの徴税をすでに始めていたようだ。

1890年の賭館(ゲーミングハウス)

1890年の賭館(ゲーミングハウス)

賭客が“番攤”(ファンタン)に興じている

マカオでギャンブルが正式に合法化されたのは、1851年に就任した第八十四代マカオ総督イシドロ・フランシスコ・ギマラエスの時代と言われる。なお、マカオでは売春業も1851年に法制化され、娼婦の登録と活動制限を設けた公娼制度が導入されている。なお、ギマラエス総督の任期は1863年まで約12年間に及び、歴代マカオ総督で最長を記録している。

合法化されたギャンブルは、中国人に人気のファンタン賭博だった。ファンタン賭博を合法的に経営する賭館(ゲーミングハウス)は、たちまち200軒を超えた。こうしたなか英領香港では1872年にギャンブルが禁止され、ゲームハウスが閉鎖に追い込まれた。これを受け、多くのゲームハウス経営者や賭客が、英領香港からマカオに流入。ギャンブルでマカオと英領香港が競合することがなくなった。

ゲーミングハウスが納める経営権料などは、マカオ政庁の重要な財源となった。このほかにも“闈姓”(いせい)や“白鴿票”(はくこうひょう)などと呼ばれるロト(宝くじ)も、盛んに発行された。

“闈姓”は官僚登用試験である“科挙”の合格者を当てるロト。“白鴿票”は児童読本「千字文」の冒頭80文字から20文字を選ぶロト。抽選結果の20文字のうち、当てた文字の数によって、配当金が異なる。

白鴿票”(はくこうひょう)

闈姓という名は、科挙の試験場を“闈”と呼ぶことに由来する。白鴿票の“白鴿”とは、“白い鳩”という意味であり、その由来には諸説ある。“白い鳩を使って抽選したから”という説のほか、“鳩レースの識別表示(ゼッケン)に、千字文の冒頭80文字から1文字ずつ当てられるのが習慣だったから”という説もある。

白鴿票”(はくこうひょう)

闈姓という名は、科挙の試験場を“闈”と呼ぶことに由来する。白鴿票の“白鴿”とは、“白い鳩”という意味であり、その由来には諸説ある。“白い鳩を使って抽選したから”という説のほか、“鳩レースの識別表示(ゼッケン)に、千字文の冒頭80文字から1文字ずつ当てられるのが習慣だったから”という説もある。

清王朝末期の広東では、こうしたロトが流行。仕事を放り出して夢中になる人が続出したことから、たびたび禁止令が出た。しかし、マカオではアマラル総督の時代だった1847年1月、公認の白鴿票が発行されたようで、それによる歳入が記録されている。公認の“闈姓”も1869年1月に始まった。

悪徳の都の賭王

“賭王”と呼ばれた盧華紹

現在のマカオは、“東洋のモンテカルロ”や“アジアのラスヴェガス”などの異名で知られるカジノの街だが、ギャンブル合法化が始まったころの実態は、賭博、麻薬、売春でにぎわう“ヴァイス・シティ”(悪徳の都)だった。

“賭王”と呼ばれた盧華紹

現在のマカオは、“東洋のモンテカルロ”や“アジアのラスヴェガス”などの異名で知られるカジノの街だが、ギャンブル合法化が始まったころの実態は、賭博、麻薬、売春でにぎわう“ヴァイス・シティ”(悪徳の都)だった。

こうしたマカオで、初めて“賭王”(キング・オブ・ギャンブリング)と呼ばれた人物が、“盧九”の異名を持つ盧華紹だった。彼が1881年6月に創業した“宜安公司”は、英領香港や広東省などから富裕層が集まる社交場だった。

盧華紹は銀行、アヘン販売、工業、貿易、不動産、密輸業などを幅広く手がけ、孫文などの著名人とも交流した。慈善活動にも熱心で、2度にわたりポルトガル王国から勲章を授かった。しかし、借金を苦に、1907年に自殺した。

マカオのギャンブル産業は、主権が中華人民共和国に返還された後も存続し、現在に至るまで1世紀半を超える歴史がある。その間に数々の“賭王”が、誕生しては消え去った。

最後の賭王は、2020年5月26日に死去した“スタンレー・ホー”だった。彼はこの連載の第五十三回で紹介した何東(ロバート・ホートン)の弟である何福の孫。現在のマカオでは、ギャンブル産業を牛耳ることが不可能な体制となっており、“賭王”と呼ばれる人物が今後出現する可能性は極めて低いだろう。

人身売買の都

19世紀後半のマカオは、人身売買の一代中継地だった。この連載の第六十八回でも触れたが、16世紀の初頭に活躍したフェルナン・ピレス・デ・アンドラーデには、シモンという名の弟がいた。彼は広州などで児童を誘拐し、奴隷としてインドに売り飛ばしていた。

こうした行為に手を染めていたのは、シモンだけではなかった。1567年や1569年の記録によると、広東や福建の沿海地域で、ポルトガル人による児童誘拐事件が頻発。さらわれた中国人は女児がほとんどで、その多くが性奴隷とされた。

さらわれた中国人の児童は、ポルトガル船に連れて行かれ、マカオやインドのポルトガル人などに売られた。なかには、誘拐ではなく、児童の親から買い取るケースもあった。また、ポルトガル人が児童を買い取るという話が広まると、中国人の犯罪集団が同胞の子どもを誘拐し、ポルトガル人に売り飛ばすというケースが増加した。

ジョアン5世

ジョアン5世

1707年の肖像画

このように中国人の児童が奴隷にされるパターンは色々あったが、いつも買い手はポルトガル人だった。そうした被害は中国人にとどまらず、日本人にも及び、これがキリスト教禁止や鎖国の一因にもなった。

こうした児童人身売買をマカオ議会やカトリック教会も問題視していたが、一向に止まなかった。ブラガンサ朝ポルトガル王国の第四代国王ジョアン5世は、1715年にマカオにおける中国人奴隷の売買を禁止すると命令。しかし、すでに多くの中国人奴隷がマカオにいたことから、他所への転売することを禁じるくらいしかできず、効果は薄かった。

カトリック教会が中国人女児の奴隷を問題視していることは、1747年の記録にも残っている。また、清王朝による1855年の記録でも、浙江省の沿海地域におけるポルトガル人への女児販売が問題視されており、マカオが人身売買の一大拠点と指摘されている。

こうした3世紀以上にわたる非人道的な児童人身売買も、マカオ経済の一部に組み込まれていた。さらに19世紀の後半からは、苦力(クーリー)と呼ばれた海外出稼ぎ労働者の取引が、マカオ経済に加わった。これも事実上の人身売買だった。

“クーリー”という言葉は当初、インドの低賃金労働者を意味する言葉だった。19世紀後半になると、クーリーは中国人の海外出稼ぎ労働者を意味する言葉となり、“苦力”という漢字が当てられた。

大英帝国の勢力圏内で1833年に奴隷売買が禁止されると、これに他の欧州諸国も追随した。しかし、欧州諸国の植民地や米国では、開拓事業を推進するため、安価な労働力に対する需要が旺盛だった。そこで黒人奴隷に代わる労働力として目を付けられたのが、中国人のクーリーだった。

この連載の第三十二回でも紹介したが、アヘン戦争後の広東では農村経済が壊滅。こうした状況を背景に、食い扶持のない農民などが、クーリーとして海外に売られた。クーリーは人買いたちに“猪仔”(ブタ)と呼ばれ、マカオから米国、ペルー、キューバなどに送られた。

すし詰め状態の船で海外に売られる中国人出稼ぎ労働者

すし詰め状態の船で海外に売られる中国人出稼ぎ労働者

実態は7“猪仔”、“苦力”と呼ばれて取引される人身売買

クーリーは建前こそ自由移民だが、奴隷に近かった。自由意思で海外に行くことを希望した者もいたが、その契約内容は詐欺同然だった。また、クーリーには拉致被害者や債務者なども含まれていた。しかし、自由移民という建前があったので、黒人奴隷の問題と同等に扱われることはなかった。

ポルトガル政府の記録によると、1865~1873年にマカオから“出荷”したクーリーは、18万2,000人あまりに上った。

1845年に英領香港で創刊した「ザ・チャイナ・メール」という英字新聞は、クーリーを取引するマカオの人身売買をたびたび批判している。それほどクーリーの境遇は悲惨だった。

洗剤の広告(1886年)

洗剤の広告(1886年)

中国人を追い出すアンクル・サム

19世紀後半の米国西海岸では、クーリーが白人労働者の仕事を奪ったとされ、中国人を標的としたヘイトクライム(憎悪犯罪)が頻発。多くのクーリーが殺害された。これについては、この連載の第五十三回で詳しく紹介している。

このように19世紀後半のマカオは、賭博、麻薬、売春が横行する“悪徳の都”であったばかりか、中国人の児童やクーリーが取引される“人身売買の都”でもあった。

マカオ経済の独自化

ポルトガル王国による植民地化が進んだマカオでは、19世紀の後半から賭博、麻薬、売春、人身売買で繁栄を取り戻した。それらは世に“悪徳”(ヴァイス)と呼ばれるビジネスなのだが、ともかくマカオ経済に英領香港と競合しない“独自性”が生まれた。

20世紀に入り、マカオ経済の独自性は、さらに進んだ。この連載の第六十三回でも紹介したが、ポルトガル政府はマカオに独自通貨を導入。1905年9月4日にマカオの大西洋銀行(バンコ・ナシオナル・ウルトラマリノ)に通貨発行権を与えた。

マカオの大西洋銀行(BNU)本店

こうして1906年1月27日にマカオの独自通貨“パタカ”が誕生した。パタカとはメキシコ・ドル(メキシコ銀)を意味するポルトガル語の“パタカ・メキシカーナ”に由来する。その価値は銀貨で裏付けられ、パタカのレートは銀相場に連動した。しかし、パタカは信用力に乏しく、額面に比べて割安なレートでしか他の通貨との交換に応じられなかった。

マカオの大西洋銀行(BNU)本店

こうして1906年1月27日にマカオの独自通貨“パタカ”が誕生した。パタカとはメキシコ・ドル(メキシコ銀)を意味するポルトガル語の“パタカ・メキシカーナ”に由来する。その価値は銀貨で裏付けられ、パタカのレートは銀相場に連動した。しかし、パタカは信用力に乏しく、額面に比べて割安なレートでしか他の通貨との交換に応じられなかった。

香港効果で始まったマカオの植民地化は、マカオ経済に自立性と独自性をもたらしたが、それは非道徳的な産業に支えられた“悪徳の栄え”の始まりだった。

千原 靖弘

千原 靖弘